TQM法による市民の生活再建の総括検証

-草の根検証と生活再建の鳥瞰図づくり-

立木 茂雄

(同志社大学文学部教授)

林 春男

(京都大学防災研究所教授)

1.市民の生活再建の総括・検証の論理を求めて

震災から5回目の記念日を前に、神戸市はそれまでの震災復興の試みを「草の根」検証することを企画した。一方、兵庫県は「国際検証会議」を組織し、主として地元以外の研究者を国内外から招聘し復興の外部評価を行った。また同じ時期、震災復興に取り組んできた市民活動団体のリーダーを中心に「市民検証研究会」が発足し、ヒヤリングや検証フォーラムを開催した。この三つの検証作業のどれもが共通して取り扱っている課題に、被災者の生活再建がある。

生活再建とは、今回の震災ではじめて登場した問題である。しかも、その事業規模は従来とは比較にならないほどの大規模なものであった。量の拡大は質を変えるといわれるように、神戸市・兵庫県・市民活動団体それぞれが直面してきた生活再建支援は、これまでの災害対応では取り扱われたことのない、まったく新種のイベントである。

生活再建を検証するための方法は、兵庫県と神戸市・市民活動団体では異なる。兵庫県の「国際検証会議」では、震災復興を第三者の目から客観的に評価することに力点をおいた。これに対して神戸市の「草の根検証」と「市民検証研究会」は、市民による、市民のための、市民の生活再建にかかわる検証をともにミッションとした。この点をさらに掘り下げて考えてみよう。

兵庫県の「国際検証会議」は多数の第三者(専門家)の客観的評価という通常科学の方法に基づくことで震災復興の検証に科学性を与えようとした。通常科学の方法とは、「自己と自己以外(非自己)に世界を二つに分けて考えて、自己(主体)が自分以外のもの(客体)を自分中心的に見てその意味を解釈する」(清水, 2000:7)ものである。いわば白衣の科学者たちが試験管の中の被災地市民を客観的に評価する-自他分離に基づく通常科学的検証-これが国際検証会議の方法であった。客観評価は、客観的な数値的指標や測度が得られる対象については極めて有効な手段となる。

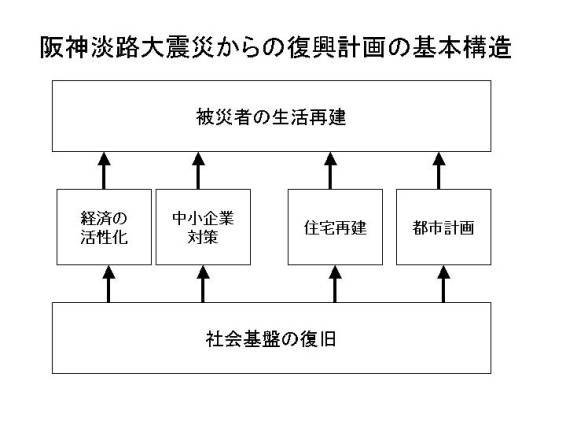

図 1:阪神淡路大震災からの復興計画の基本構造

図1に、筆者らが考える阪神・淡路大震災からの復興計画の基本構造を図示した。復興計画は、社会基盤の復旧を第1期とし、それに続く第2期に住宅・都市計画、中小企業対策、経済活性化策などが打たれた。そしてこれらを受けて第3期には被災者の生活再建策が最重要課題となった。これが震災から5年目を迎えた時点での復興過程の見取り図である。このうち、被災者の生活再建に至るまでの第1期・第2期の諸対策については、その効果を客観的な数値に基づいて検証することは可能である。従って、その評価を第三者に委ねるのは極めてフェアーな方法といえる。つまり、生活再建に先行し、外生的に影響を与える要因の検証においては、通常科学の方法-「国際検証会議」の方法-は極めて妥当なものである。

これに対して「草の根検証」や「市民検証」は、市民それぞれのこころの内に潜む生活再建の内生的要因の解明に力点をおいた。生活とは「生きもの」である。その中枢の過程は第三者の目に直接触れるものではない。ならば生活の再建の検証は、当事者である市民自らがその内面の体験を語る行為を抜きにしては不可能ではないか。生活の再建の検証は、第三者に他人事として委ねることができない。このために「草の根検証」も「市民検証」も「市民による、市民のための、市民の生活再建にかかわる」検証という姿勢を使命とすることになったと言える。

震災からの5年間、生活再建をめざして被災地の人々は被災者も市も県も市民活動団体も、試行錯誤を通して精一杯対応してきた。しかし、体験したことは即、理解を意味しない。なぜならば、個々人が体験できるものは、どんなに強烈であっても依然として主観的な断片に過ぎないからである。

個々人の体験を大切にし、神戸市民が直面する市民自らのこころの内に潜む生活再建の実相を、神戸市民自らが明らかする。これは極めて困難な作業である。自他分離的な通常科学の方法は、この場合に適用できないからである。被災者である私たちが、(自分たちを除く他の)被災者の生活再建の課題を、(他人事として)いかにして科学的に明らかにできるか?その時に語られる被災者には、当の語り手である私たちは含まれない。だから私たちの語りは被災者全てを語ることにはならない。

しかも、私たちの体験の諸断片は、決して相互に整合的なものではない。むしろ、体験は時と場に依存するものであるから一見すると矛盾する内容が併存しても自然である。従って、私たちの語りは多くの場合矛盾をはらむものとなる。そのことを私たちが、今この文章を読んでおられるあなたに伝える。これは、まさに下の引用文と同じ状況である。

「クレタ人はうそつきだ」(クレタの哲学者のことば)

「神戸市民の発言には矛盾がある」(神戸の市民のことば)

こころの中枢にある断片的な体験をただボトムアップ的に積み上げるのではなく、つじつまのあったものへとつなぎ合わせ、生活再建の全体像を再構成すること。体験を教訓に変えるためには、体験全体の俯瞰や要約が必要となる。けれども、体験はこころの内にあるのだから自他分離を旨とする通常科学の方法は適用できない。では、どのような方法があり得るか?

生活は「生きもの」であると述べた。それは、比喩的な意味を込めたものであったが、清水博によれば「生きもの」の本質とは、自らが自らの機能や形態を場に応じて創出していくこと(自己言及的創出性)にあるという(清水、1992)。そこで生命科学の方法は「自己と非自己(対象)に世界を二分しない方法、すなわち自他非分離的方法をうまく使うことが鍵になる」(清水、2000:9)。清水は生命科学の方法を2つの観点から解説している。自己の2領域論と関係論である。

自己の2領域論とは、「(自他分離して)自己中心的に場所を捉える」という通常科学の思想と、「場所の方から自己を捉える」という禅や西田哲学の根底にある思想とを統合する考え方である。清水は次のように語っている(清水, 1996:193)。

自己中心的自己は、「見るもの」と「見られるもの」とを区別して、自他分離的にものごとを捉えます...場所中心的自己というのは、自他の区別なく超越的な観点で自己を含むあらゆるものごとを関係として捉えます。人間は「私」がおこなっている行為を、もう一歩高いところから見ている超越的な自分が存在していると感じることができますが、それは場所中心的自己の働きによるものです。

一歩高い所から自己を含むあらゆるものごとを捉える「場所中心的自己」を想定することによって、自己言及(クレタ人はうそつきだ)がおちいるパラドックス(クレタの哲学者のことば)を回避させることが可能となる。

関係論は、生命細胞(要素)はそれが置かれた場(要素間の関係)に応じてその機能や形態が変わることに対処する考え方である。通常の工学的な方法では、「まず要素の性質を決定し、その決定された性質をもった要素のあいだにさまざまな関係を導く」(清水, 1992:24)ことを考える。しかしながら、このような要素をボトムアップ的に積み重ねていっても生命というシステムは理解できない。なぜなら生命システムでは、要素間の関係が文脈としてあって、その文脈が変われば要素の機能や形態が変化するからである。

生命科学の方法とは多様な要素の間の関係論と自己の二領域論を統合することによって、多様性を基盤とした生きものの「共同体を取り扱う」(清水, 2000:10)ことを目指すものであるとする。このような生命科学の特徴は、個々の生活再建の体験を要素として生活再建全体の見取り図を手に入れるという私たちのニーズにも合致する。

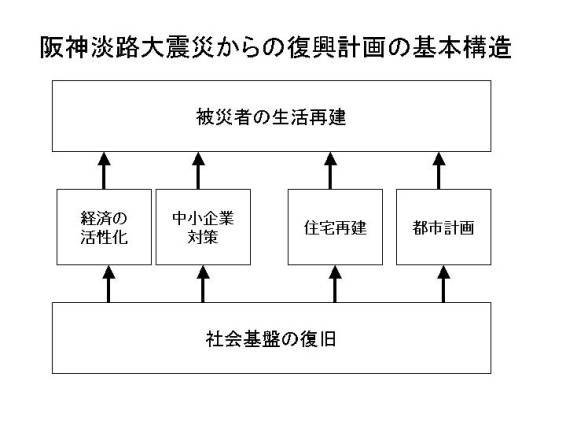

清水は、生命科学がとりあつかう要素(「関係子」と清水は呼ぶ)と、場や場所との関係を以下のような図示している(清水, 1992:27)。これを私たちのおかれた場に即して考えてみよう。

図 2:関係子・場・場所の概念(出展:清水博『生命と場所』NTT出版、1992、27ページ)

上記図2の左下では、個々の生活再建の体験は「場」のはたらきを通じてつじつまのあった関係へとネットワーク化され、今度はその「場」を通じて個々の体験の記述が更に深化しうることを示唆している。さらに、そのような体験と「場」の循環的な相互作用がおこるために、「場」をコントロールする「場所」のはたらきが想定される。

生命を観察すると、「要素(関係子)」と「場所」との相互循環は、整合的である。何故そのようなことが可能か。それは両者の間に「相互誘導合致」(清水, 2000:119)の循環が存在するからだ、と清水は言う。相互誘導合致を説明するのに鍵と鍵穴のたとえが用いられる。ここで鍵は自己中心的自己(主観の体験)である。鍵穴とは場所から俯瞰された自己およびその周囲の像である。鍵も鍵穴も固形物ではなく、「互いに他の形(構造)を誘導するようにしながら交互に変形していき、最終的には鍵と鍵穴がピタリと合致するように矛盾なく合致していく」(清水, 1996:197)プロセスが想定される。これが相互誘導合致である。

(出展:清水博編著『場と共創』NTT出版、2000, 119ページ)

震災からの5年間、生活再建支援をめざして被災地の人々は精一杯対応してきた。その体験を私たちは一つも無駄にせずに採用しながら全体像を再構成しようと考えた。そこでTQM(Total Quality Management)手法による「草の根検証ワークショップ」を実施した。このいとなみは、まさに生命科学の方法そのものであったと言える。一人ひとりを見ると断片的な体験をつなぎ合わせる場が草の根ワークショップであった。そして全体像らしきものを模索する。すると、場所的自己(生活再建の全体の俯瞰図)に関する予想が示唆される。そこで示唆された場所像を「拘束条件」として逆に残りの断片(総数1623枚のワークショップ意見カード)の位置づけを再考し、全体験を再配置する。その結果、体験と体験のネットワークに変化が生まれるから、全体の俯瞰図が微妙に変化する。これが次なる循環の拘束条件となる。以上のような相互誘導合致の過程を経ることによって、一人ひとりの主観的な体験が、他の主観的な体験との「つじつまのあった関係」という文脈の中で位置づけられた。そして、生活再建の全体像に関する一応の俯瞰図が手に入った。TQM手法が、体験をネットワーク化させる「場」(ワークショップ)のはたらき方をコントロールしたのである。

市民活動団体のリーダーが中心となって進めた「市民検証研究会」も、自他非分離の方法を取り込んでいる。たとえば「コミュニティ・まちづくり部会」の検証の「売り」は「うずまき発展型ヒヤリング」であり、「ヒヤリング対象になった人たちが次のヒヤリングや検証討議に参加することによって検証メンバーに巻き込んでいく」(市民検証研究会、2001:11)ことになった。これは、自己中心的自己(ヒヤリングのインフォーマント)と場所中心的自己(検証討議メンバーやその後のヒヤリング検証メンバー)をうずまき発展型に相互誘導合致させるしかけと言える。このような検証の一つの結論として、『住民自らの手で生み出してきた「場」』(市民検証研究会、2001:33)が地域内外のネットワーキングの拠点として意識化され自律(自治)の拠点となる、というものであった。市民検証研究会の方法も、「関係子」(市民)や「場」、「場所」のコントロール(自律・市民自治)という生命科学の論理から説明できるものである。

以上の議論をまとめると、兵庫県の「国際検証会議」が生活再建の外生的規定因を客観的・第三者的立場から捉えようとしたのに対して、「草の根検証」も「市民検証」も生活再建の内生的要因の検証に重きを置いた。そこで、後二者の検証は市民のこころの内にある生活再建像をつじつまだってネットワーク化し、相互誘導合致のプロセスを経て一人ひとりの体験の相互関係づけをし、全体の俯瞰図をさぐる道をたどった。「市民検証研究会」のうずまき発展型ヒヤリングも、「草の根検証」のTQMプロセスも、そのような相互誘導合致のプロセスとして理解してよい。

本稿では、筆者らが直接当事者(自己中心的自己)として関わったTQM法による市民の生活再建の総括検証作業について、場所中心的立場からふりかえってみることにしたい。

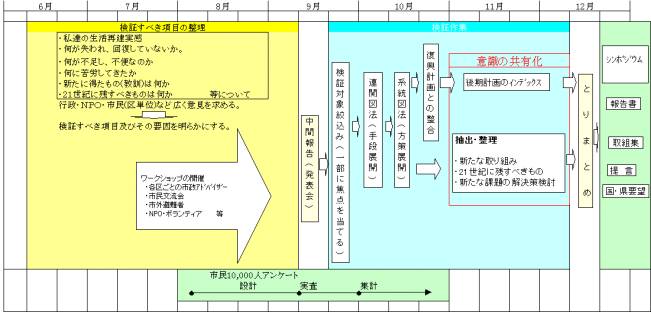

なお本論に移る前に、若干の説明をしておく。神戸市の震災復興総括・検証研究会は1999(H11)年6月に設置された。総括・検証研究会の第1回目の会合で、林は検証にあたって以下の5つの大局的な方針を提言した。

・ 草の根による検証

・ 現場処理の最前線として苦労した点など、現場に即したものを取り上げる。

・ 市民との協働による検証

・ 復興に関する意識の共有化を図る。

・ 取り組みの中で21世紀への芽を積極的に出していく。

この5つの視点は、生活再建の検証を実施するうえでも最大限に尊重し、取り入れていくことにした。その上で、生活再建分野の検証(これが「草の根検証」である)にあたっては、なによりもまず①「生活再建とはなにか」を定義し、②復興後半5年間の「生活再建」の進捗状況をモニターできる指標を手にいれること、の2点を課題として設定した。

以上のような方針に基づいて生活再建部会は検証を4つの行程にわけて段階的に進めることにした。①市民参加型の草の根ワークショップの市内各地での開催による生活再建実感の収集と整理、②草の根ワークショップ中間発表会での生活再建の鳥瞰図の提示と共有化、③生活再建課題の相互因果連関の導出、④生活再建の進捗状況の指標案の提示と、生活再建を推進する施策の方向づけの提案、という4段階のサイクルである。

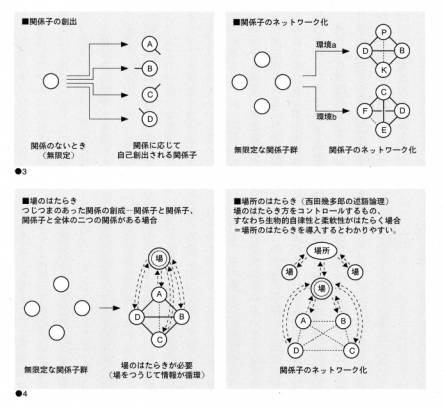

図 4:生活再建の総括・検証の行程

本稿では、紙数の制約から特に最初の2段階である草の根ワークショップと生活再建の鳥瞰図づくりに焦点をあてて論じることにする。

2.TQM法による体験のネットワーク化と生活再建の鳥瞰図づくり

(1)草の根ワークショップの開催

検証作業の第一行程は「生活再建とは何か」を定義し、「検証すべき項目とその要因を明らかにする」ことであった。そこで、草の根による検証を重視する視点から、できるかぎり多くの市民の声を聞き、その人たちの認識を検証に反映するため、1999年7月19日から8月28日までの間に12回のワークショップを神戸市内各地で開催し(表1参照)、それぞれのグループで「生活再建実感」について討議を市民自身の手で進めていただいた。検討にあたってはTQM法における問題発見の手法として用いられる親和(KJ法)図にまとめていただいた。

TQM手法とは、工場の生産ラインにおいて製品の品質向上のために用いられ、発展してきたものである(納谷, 1987)。ワークショップと呼ばれる小集団による検討会を開き、あるテーマにそって、1意見を1カードに記入していく。その後、意見カードを集約する。その際、「意味がほとんど同じ」と判断できるカードを島にする。その枚数は2枚が好ましいとされる。このとき頭の中にあらかじめトップダウン的に分類の枠をつくってカードを当てはめるのではなく、自然にカードが寄っていく感覚が大切である。続いて島の中のカードの意味を過不足なく表現する文章を名札として島の上にのせ、クリップでとめ、またカードの束のなかに戻し、他のカードと同じ扱いをする。この作業をくり返し、言語データの抽象度を少しずつアップさせていく。無理なく寄せることのできるカードがなくなるまで、カード寄せを行う。混沌とした状態の中から、事実あるいは推定、予測、発想、意見などを言語データとして捉え、それらの言語データを相互の親和性を手がかりとしてまとめあげ、構造を明らかにするのが親和(KJ法)図法である(田村・立木・林、2000)。

ワークショップ参加者は合計269名(市政アドバイザー177名、仮設・復興住宅居住者24名、市外避難者42名、NPO関係者26名)であった。この参加者の大半を占める市政アドバイザーとは、市民の神戸市政に対する意見が歪みなく反映されるように、全区全市民から無作為に抽出されたボランティアである。出来る限り多くの市民からの声を震災復興検証に反映しようという研究会の目的を果たすためには最適の調査対象者と判断した。

表1 市民による「震災復興の総括・検証」ワークショップ開催状況一覧表

|

|

対象者 |

日 |

場所 |

参加者数 |

|

NPO・ボランティア セッション |

NPO・ ボランティア |

7月19日(月) |

こうべまちづくり会館 |

26名 |

|

市民交流会による セッション |

復興住宅居住者 |

8月8日(日) |

こうべまちづくり会館 |

24名 |

|

西区セッション |

第3、4期 市政アドバイザー |

8月12日(木) |

西神中央出張所 |

21名 |

|

市外避難者による セッション |

市外避難者 |

8月21日(土) |

県民会館 |

42名 |

|

灘区セッション |

第3、4期 市政アドバイザー |

8月21日(土) |

動物園ホール |

20名 |

|

兵庫区セッション |

第3、4期 市政アドバイザー |

8月21日(土) |

兵庫区役所 |

24名 |

|

北区セッション |

第3、4期 市政アドバイザー |

8月21日(土) |

北区役所 |

17名 |

|

東灘区セッション |

第3、4期 市政アドバイザー |

8月22日(日) |

東灘区役所 |

22名 |

|

中央区セッション |

第3、4期 市政アドバイザー |

8月22日(日) |

こうべまちづくり会館 |

11名 |

|

須磨区セッション |

第3、4期 市政アドバイザー |

8月22日(日) |

須磨区役所 |

14名 |

|

垂水区セッション |

第3、4期 市政アドバイザー |

8月25日(水) |

垂水区役所 |

26名 |

|

長田区セッション |

第3、4期 市政アドバイザー |

8月28日(土) |

長田区役所 |

22名 |

|

合 計 |

12セッション |

269名 |

||

草の根ワークショップの進め方

① アイスブレーク(バースデーライン)<30分>

初めて会った参加者同士ではなかなか話がはずまないので、簡単なゲームで少し気持ちをほぐす。バースデーラインとは、参加者がお互いに誕生日を明かさずに、検討をつけて誕生日順に一列に並び、後で自己紹介とともに誕生日を明かす。その後、誕生日の近い人同士で1グループ5人を目安にグループに分かれる。

② 「私の履歴書」づくりと自己紹介<20分>

あらかじめ用意した紙に、震災からの心に残る出来事を履歴書風に書いてもらう。その中で、一番心に残ったエピソードを一つ紹介しながら、グループの中で自己紹介する。こうすることで震災の体験を思い出してもらう。

③ 言語データの作成<25分>

震災後「自分のこと・まわりのことで、できていること、できていないこと」を4色のカードに、1枚のカードに1意見を記入するというルールで、それぞれ書いてもらう。

④ 各グループでの話し合い<40分>

各グループで話し合いながら、それぞれ生活再建についての言語データを親和図法に基づいて、グループごとに模造紙にまとめてもらう。

⑤「生活再建実感」の報告<30分>

グループごとに代表者を決め、各グループの作成した親和図を、全員の前で発表してもらう。

(2)生活再建の鳥瞰図づくり

全体で12回の草の根ワークショップから、合計で1623枚の意見カードが得られた。これらの意見カードを集約して、研究会メンバーの手で親和図づくりを再度行った。まず全ての意見をエクセル・シートに転記した。各カードの属性情報(ワークショップの場所・開催日時)やどのような名札にグルーピングされたのか、といった情報もエクセルのフィールドに記入していった。

次にカードの島に付せられた名札に注目した。これらは意見カードをつじつまのあるネットワークに結びつける「場」のはたらきをするものである。そのような多数の「場」は、さらに生活再建の全体像というより大きな鳥瞰図のなかで位置づけられ、関係づけられるはずである。そこで、各回のワークショップの場で得られた名札(これを一次ラベルと呼んだ)を、鳥瞰図づくりという「場所」のなかで再度位置づける試みを行った。具体的には、一次ラベルを対象に親和図法を用いて、より抽象度の高い二次ラベルを求めた。

続いて、二次ラベルによってまとめられた意見カードをすべて印刷し、「もとの意見カードが当該の一次ラベルおよび二次ラベルの島に所属して妥当か」の検討を行った。妥当ではない、と判断されたカードは島から出して、より妥当な所属先(原則として一次ラベル)を探った。また、二次ラベルによってまとめられた一次ラベルの相互関係が「場所」としての全体的整合性を欠くと判断した場合には、その二次ラベルを破棄し、集約をやり直した。

以上の過程は、自己中心的自己から発せられた主観的体験(意見カード)と、場所中心的自己からみた生活再建全体の構図(二次ラベル)との相互誘導合致としてまとめることができるだろう。その結果、生活再建課題として「すまい」、「人と人とのつながり」、「まち」、「そなえ」、「こころとからだ」、「くらしむき」、「行政とのかかわり」の7要素が抽出された(図5参照)。鳥の目をもって神戸市民の生活再建の全体像を俯瞰するなら7つの課題に集約される。これら7課題が、神戸市が生活再建の施策決定・実施をすすめていく上での「拘束条件」になる。それを指標化し、時系列的変化をとらえ、今後の施策決定・実施に活かしていくことが大切となる。

図 5:市民の生活再建実感の鳥瞰図

ワークショップで出された意見(全1623枚)を上記の7つの要素で整理すると、各要素に分類されたカードの枚数は図6のような結果となった。

図 6:生活再建課題7要素のカード枚数

図 6:生活再建課題7要素のカード枚数

ここで生活再建の7要素の内容を素描すると、以下のようになる。

①すまい

すまいに関する意見は全体の意見カードの3割を占めるものであった。住宅は市民にとって、単なるハコもの-物理的な居住空間-であるだけではない。そこが土台となって人々のくらしが展開されるという視点が大切である。確固とした住宅を確保することによってくらしに誇りや安定感が回復する。「終の棲家」が恒常的な生活の基盤となる。生活再建を語る上で「すまい」のもつ意味の大きさが、意見数の多さからも確認された。

②つながり

「すまい」に次いで、意見カードの2割5分を占めたのは「人と人とのつながり」である。さまざまな形で人はつながりを求めている。それは目には見えないがとても大切なものである。被災をするというのは、それまでのつながりを失う反面、そこでまた新しいつながりをつくるということである。こうした人間関係の変化は人々に大きなストレスを与える。特に人間関係が持てない時に問題が発生しがちである。住宅再建に一応の目処がたったこれからは、「人と人のつながり」が生活再建の中で最重要課題となることが示唆されたと言ってよい。

③まち

公共のインフラの復旧は完了し、個人住宅については、まだらもよう。全体として、まちの復興はまだまだという印象を市民がもっていることが示唆された。

④こころとからだ

生活を進めていくうえで、「心身の健康」は、大前提であり、被災体験の意味付けを含めて考えると、人々が5年後でも「こころ」の健康に大きなウエイトをおいていることが分かった。

⑤そなえ

安全都市基盤に関連する項目である。安全都市とは、単に社会基盤の災害に対する強さを向上させるだけではなく、個人の意識をはじめいろいろな生活慣習にまで係わる「そなえ」となって具現されなければならない。

⑥行政とのかかわり

災害からの復興の過程の中で、わが国の場合には、災害復興の取り組みをいろいろな形でパイロットする水先案内人として、行政が果たす役割は非常に大きい。その行政に対する市民の態度には震災を機に多様化が進んだ。一方では、市民自治を前提にして行政との協働をめざす考えがある一方で、従来型の後見人的立場を行政に望む意見も見られた。

⑦くらしむき

景気、生業、くらしむきに関しては、一応生活は落ち着きを取り戻したが、余裕が無いことが不安感をかもしている。

「すまい」、「まち」、「そなえ」、「くらしむき」というのは、まさしく今回の検証のテーマになっている「安全都市」、「住宅・都市」、「経済・港湾・文化」という他の3つの検証分野に関連しており、それらが個々人にとって、あるいは市民全体の生活再建に影響与えることを示している。同時に「つながり」、「こころとからだ」、「行政とのかかわり」が生活再建分野に独特なものであり、生活再建施策を推進するとは、これらの要素について取り組みを進めていくことだ、ということが今回の草の根検証作業から確認された。

3.生活再建を進める市民力

本稿では、1999年の夏より神戸市の震災復興総括・検証研究会のメンバーとして行った生活再建分野の検証過程のうち、検証の論理と生活再建の鳥瞰図づくりに焦点を絞って論じた。「生活の再建とは何を意味するのか」について、わたしたちは被災者や関係者の考えを出来るだけ忠実に把握したいと考えた。そこで神戸市全域で住民参加型の検討会(ワークショップ)を開催し、合わせて1623枚の意見カードを集めた。その意見を整理・分類すると、生活再建の実感は大きく7つの要素から成り立つことが分かった。

当初私たちは、生活再建の基本はすまい、続いてお金や仕事だろうと考えていた。たしかに「すまい」に関するものは全体の3割を占め、枚数も一番多かった。ところが予想に反して、お金や仕事といった「くらしむき」に関する意見は全体の一割にも満たず、順位にして6位に過ぎなかった。

「すまい」に次いで多く出された意見とは何だったか。意外にも、それは人と人との「つながり」に関するものであり、全体の4分の1を占めた。人はパンのみによって生きるのではない。衣食住が足りた後で、人が人として生きていくためには、つながりが不可欠である。それが神戸市民の生活再建の実感だった。

つながりを豊かにするには2つのことが大切だと草の根検討会から学んだ。自分が動かなければ誰も助けてくれない。でも、限られた資源を皆で分かち合うためには「足るを知る」ことも大切だ。被災地では略奪もなく、みんな列を作って炊き出しに並んだ。そのとき、「自分から動く」ことの大切さとともに、「自分だけは特別 」という気持ちは許されないことも知った。自分一人で生きているのではないのだ。自律(自分を自分でコントロールする)と連帯(自分一人で生きているのではない)という2つの気づきから市民の新しいこころざしが生まれた。震災後の各地での市民のとりくみからも、そのことがはっきりとあらわれている。具体的な事例をいくつか記してみよう。

1999年夏の草の根ワークショップの結果を受けて、同年秋に神戸市自治会連絡協議会の役員の方々と行ったワークショップの席上で、東灘区の自治会長さんは、震災後にだんじり祭りが活発になり、これが原動力になって新しい人たちとのコミュニケーションが強まってきたと語った。

神戸市の灘区や中央区、兵庫区では、地域のボランティア活動を中間的に支援する市民団体を公募し、その団体に行政の遊休施設を事務所として貸与する試みも始まった。また、市民みずからが市民活動への出資者になることをめざして創設したしみん基金・KOBEも公開審査会をもとに助成活動をおこなっている。2001年のボランティア国際年を記念して兵庫県社会福祉協議会ボランティア・市民活動センターが始めたボランティア・市民活動元気アップアワードでは、市民団体・企業・行政という三者の参画と協働によって第1回の活動助成を成功させた(立木、2001a)。

だんじり祭りも、市民団体によるボランティア活動支援も、しみん基金・KOBEも、参画・協働型の元気アップアワードも、伝統や因習に依るのではなく、市民一人ひとりが個として自律し、他者と連帯する市民意識を発揮した結果うまれたものである。そして、断言してもよいのだが、これらはもし震災体験がなければ決して神戸・阪神間には存在していなかったものだ。

草の根ワークショップの結果を踏まえて、同年(1999年)の秋に神戸市民1万人を対象に意識調査を実施し、その中で震災後の考え方の変化についてたずねた。その具体的な項目は「自律と連帯」度を測るものだった。また時事通信社が同じ年の暮れに実施した全国世論調査にも、神戸市調査と同一の「自律と連帯」度の質問を加えてもらった。結果を比較すると、自律と連帯に関するほとんど全ての項目で、神戸の市民意識は全国平均より1割から2割高いものであった。この結果に被災地の市民は誇りを持ってよい(図7参照)。

図 7:神戸市民と他都市市民の市民意識の比較

さらに兵庫県の委託で1999年3月に筆者らが行った調査でも、約1千名の被災者の回答から、震災を契機として,被災地では自律と連帯に基づく市民意識が高まったことが確認された。その上、自律・連帯度の高い人ほど,個人としての災害からの復興度も高いことがわかった(Tatsuki & Hayashi, 2000)。

震災は私たちから多くのものを奪ったが、あの震災の体験を通じて、市民が確実に手にいれたものもある。自律と連帯にもとづくこころざしがまさにそれであり、復興を進める「市民力」(立木、2000)となるのだ。

「市民が公共性を紡ぎだす」(立木、2001b)という市民力の実践は、自らのおかれた場所を一歩高い所からながめ直すことと表裏一体-鍵と鍵穴の相互誘導合致-の関係にある。気づくこととこころざすことの循環を通じて被災体験への意味づけは確信へと昇華する。「私が人生に何を求めるのか」ではなく、「私の人生が私に何を求めているか」(Frankl, 1959)を考えること。自己を歴史の中に位置づけることから、人生が私に課す責任を誠実に果たす勇気-自律と連帯のこころざし-が生まれてくるのだと思う。

参考文献

Frankl, V. E.(1959). Man's Search for Meaning. NY:Pocket Books.

兵庫県(2001) 『阪神・淡路大震災 検証提言総括』兵庫県(http://web.pref.hyogo.jp/syoubou/ kenshokaigi/indext.htm).

納屋嘉信編(1987).『おはなし新QC七つ道具』日本規格協会.

市民検証研究会編(2001)『くらし・地域アクションプラン2001-震災復興市民検証報告書-』震災復興市民検証フォーラム実行委員会.

清水博(1992).『生命と場所-意味を創出する関係科学-』NTT出版.

清水博(1996).『生命知としての場の論理-柳生新陰流に見る共創の理-』中公新書.

清水博編著(2000).『場と共創』NTT出版.

震災復興総括・検証研究会(2000).『神戸市震災復興総括・検証 報告書』神戸市.

田村圭子・立木茂雄・林春男(2000)「阪神・淡路大震災被災者の生活再建課題とその基本構造の外的妥当性に関する研究」『地域安全学会論文集』2, 25-32.

立木茂雄(2000).「震災復興進める市民力に期待」朝日新聞「論壇」2000年1月17日.

立木茂雄(2001a)「ボランティア・スクェア2001を終えて」『With You』(兵庫県社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター情報誌)2001年3・4月号.

立木茂雄編著(2001b)『ボランティアと市民社会-公共性は市民が紡ぎだす』晃洋書房.

Tatsuki, S., & Hayashi, H.(2000). Family system adjustment and adaptive reconstruction of social reality among the 1995 earthquake survivors. International Journal of Japanese Sociology, 9, 81-110.